Ein belgisches Waldstück. Nebel zwischen den Bäumen. Dann ein Knall, ein Schrei, Körper prallen aufeinander. Mitten in diesem Chaos steht ein Mann mit Kamera: Sebastian Steveniers. Ehemaliger Profi-Basketballer, preisgekrönter Fotograf – und einer der wenigen, die Zugang zur verborgenen Welt der geheimen „Feld-Wald-Wiese“-Kämpfe von Fußball Hooligans erhalten haben. Zwei Jahre lang folgte er einer Gruppe von Männern in die Wälder, wo rohe Gewalt auf Loyalität, Rituale und eine eigentümliche Normalität trifft. 2018 wurde er verhaftet, seine Festplatten beschlagnahmt – das Ende des Projekts schien besiegelt.

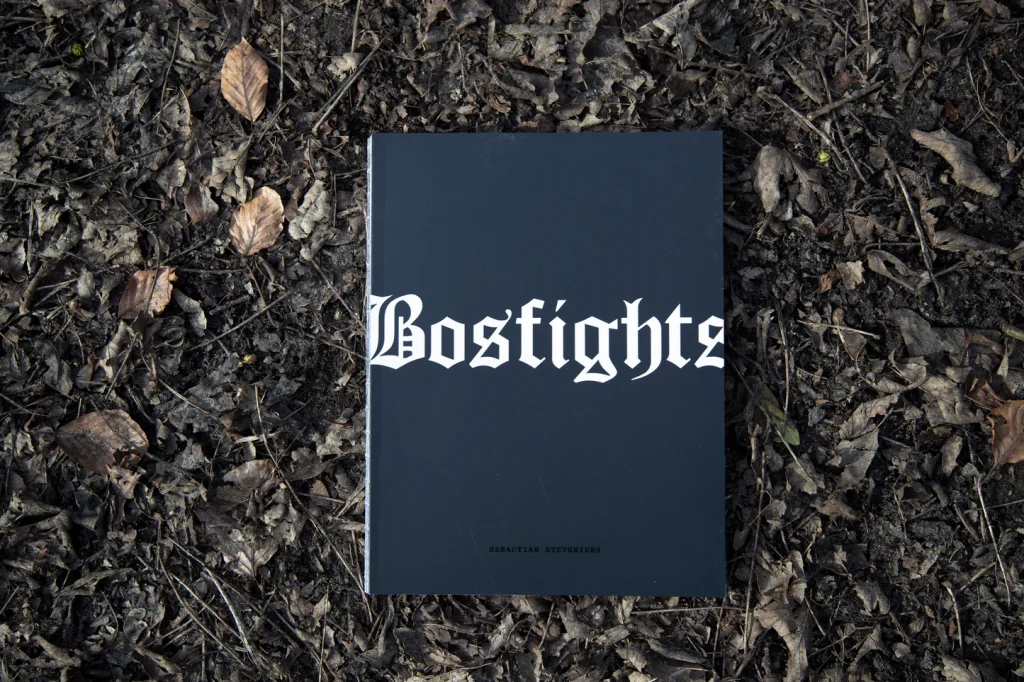

Doch sechs Jahre später bekam er sein Material zurück und veröffentlichte „Bosfights / Live Free“. Seine Bilder zeigen mehr als Schläge und Blut: Sie erzählen von Brüderlichkeit, archaischen Ritualen und dem menschlichen Drang, sich selbst immer wieder aufs Spiel zu setzen.

Im Gespräch erzählt Seb von seinem Weg in die Fotografie, seinem Zugang zu einer verschlossenen Szene und den Spannungsfeldern zwischen Dokumentation und Teilhabe, Kunst und Glorifizierung, Freiheit und Verantwortung.

For our international followers: Please scroll down for the English version of the interview.

Gude Seb, schön, dass wir dieses Gespräch führen können. Wie geht es dir im Moment, und was hat dich in den letzten Wochen am meisten beschäftigt?

Danke! Mir geht es gut, auch wenn es ziemlich intensiv war. Ich habe mich stark auf mein selbstverlegtes Buch Bosfights / Live Free konzentriert und auf die Dokumentation, die über das Projekt entsteht, in der ich einer der Hauptprotagonisten bin. Diese Dokumentation wird für ein weltweites Publikum vorbereitet – es gibt Gespräche mit Netflix, mehreren TV-Sendern und über Festivalaufführungen. In den letzten zwei Jahren hat mich das Filmteam begleitet, meinen Arbeitsprozess und die Geschichte hinter dem Projekt dokumentiert.

Parallel dazu mache ich weiterhin meine tägliche Arbeit für De Standaard, produziere Porträts und Reportagen, und entwickle mehrere langfristige Projekte, die noch im Entstehen sind. Fotografie ist für mich nicht nur Arbeit – es ist eine fortlaufende Erkundung, und gerade jetzt bin ich voll und ganz darin eingetaucht.

Wenn ich mich nicht irre, warst du früher Profibasketballer, bevor du dich bewusst für die Fotografie entschieden hast. Was war dein allererster Kontakt mit einer Kamera – und wann hast du gemerkt: Das ist mein Weg?

Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ein öffentliches Profil hatte – mein Vater war eine belgische Basketball-Legende und eine große Persönlichkeit – also stand das Leben immer ein Stück weit im Rampenlicht. Ich habe selbst Basketball gespielt, aber der Druck und das ständige „der Sohn von“ zu sein, haben mich dazu gebracht, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich war schon immer neugierig auf Menschen und darauf, warum sie tun, was sie tun. Das hat mich in Richtung Anthropologie gezogen. Fotografie wurde zu meinem Werkzeug, menschliches Verhalten und verborgene Welten zu erforschen. Ich habe Drama am RITS in Brüssel studiert und später Fotografie an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Gent (KASK). Mein erster ernsthafter Kontakt mit einer Kamera war nicht nur technisch – sie war ein Pass in Welten, die mir sonst verschlossen geblieben wären.

In meinem ersten Jahr an der Akademie habe ich ein dreimonatiges Dokumentarprojekt in einem Altenheim gemacht. Beide meiner Großeltern lebten dort, und ich hatte sie nie besucht. Ich wollte das Warten, die Vergänglichkeit und die Sterblichkeit erforschen. Es war eine philosophische Untersuchung, die Fotografie nutzte, um große Lebensfragen zu stellen. Dieses Projekt wurde ein entscheidender Anker in meiner Laufbahn – es hat mir gezeigt, dass mir die Kamera Zugang zu Welten verschaffen kann, die mir zuvor unbekannt waren.

Wie hast du Zugang zu den abgemachten Dingern der Hooligan Banden bekommen?

Vertrauen war alles. Ich habe angefangen, Spiele zu besuchen, mit Leuten zu sprechen, auch Bier mit ihnen zu trinken – und mir langsam Akzeptanz zu erarbeiten. Als ich mit Schlüsselfiguren befreundet war, luden sie mich zu den Kämpfen ein. Das erste Mal, als ich dabei sein durfte, war surreal – dunkler Wald, Stille, plötzliche Explosion von Chaos, dann wieder Ruhe. Die Kämpfe sind kurz, intensiv und ritualisiert. Danach zeigen die Teilnehmer Respekt füreinander; es geht mehr um Können, Stolz und Gemeinschaft als um reinen Hass.

Ich habe Boxen immer geliebt (mein Großvater war belgischer Boxchampion) und war mein Leben lang Fan des Royal Antwerp FC. Ich kannte einige lokale Hooligans vom Sehen und hörte von geheimen Kämpfen in den belgischen Wäldern. Irgendwann wurde mir klar: Ich will diese Welt fotografieren, verstehen und anderen zeigen – nicht, um sie zu glorifizieren, sondern um sie zu erforschen. Diese Entscheidung führte mich auf einen Weg, auf dem Vertrauen aufzubauen mindestens so wichtig war wie die Fotografie selbst. Es waren hermetisch abgeschlossene Subkulturen, und es brauchte Monate von Kontakten, Freundschaften und dem Beweis, dass ich nicht für Ruhm oder Profit dort war, um Zugang zu bekommen.

Vertrauen spielt in solch geschlossenen Gruppen eine enorme Rolle. Wie hast du es dir erarbeitet – und wo haben die Leute klare Grenzen gezogen?

Ich habe nie behauptet, einer von ihnen zu sein; ich war ehrlich mit meinen Absichten. Grenzen waren früh klar: keine Einmischung, keine Eskalation und Respekt vor den Ritualen der Gruppe. Meine Kamera sprach für mich. Sie erlaubten mir, ihre Verletzlichkeit, ihre Narben und ihre Kameradschaft zu fotografieren – trotz rechtlicher Risiken.

Um eine gute Dokumentation zu machen, musst du Teil der Welt werden, ohne zu urteilen. Ich brauche Authentizität, Ehrlichkeit und die Fähigkeit, die rohe Wahrheit zu zeigen – auch wenn sie unbequem ist. Ich versuche zu fühlen, was sie fühlen, aber ohne mitzumachen. Dieses Gleichgewicht ist immer heikel, und mein Objektiv wird zur Brücke zwischen Beobachtung und Erzählung.

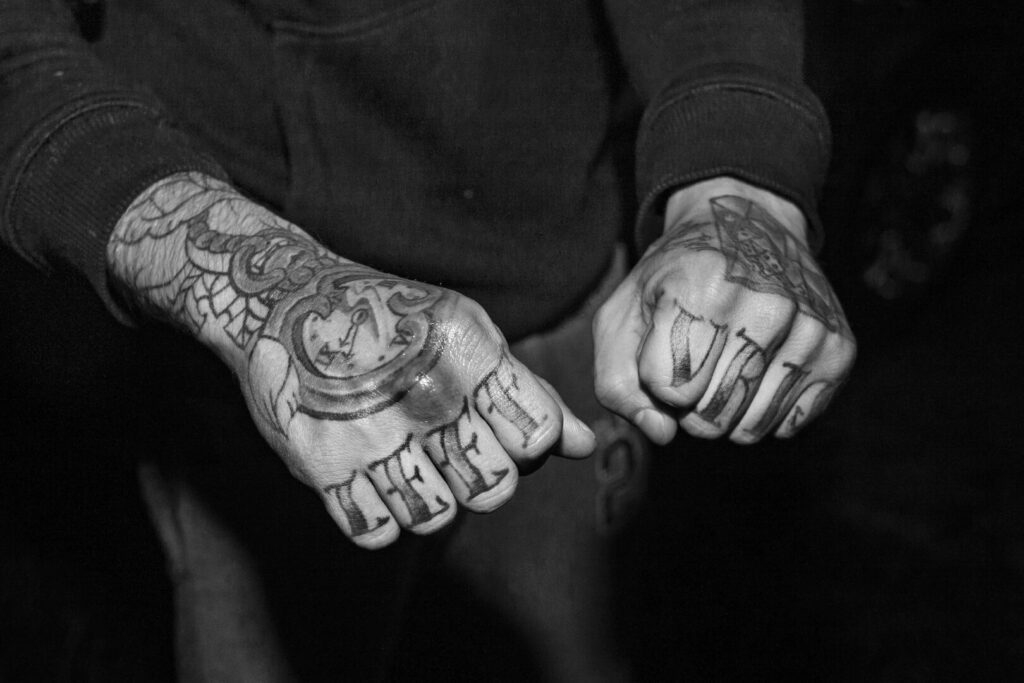

Deine Bilder sind roh, direkt, kompromisslos. War das eine bewusste ästhetische Entscheidung – oder hat sich das aus der Energie der Situationen ergeben?

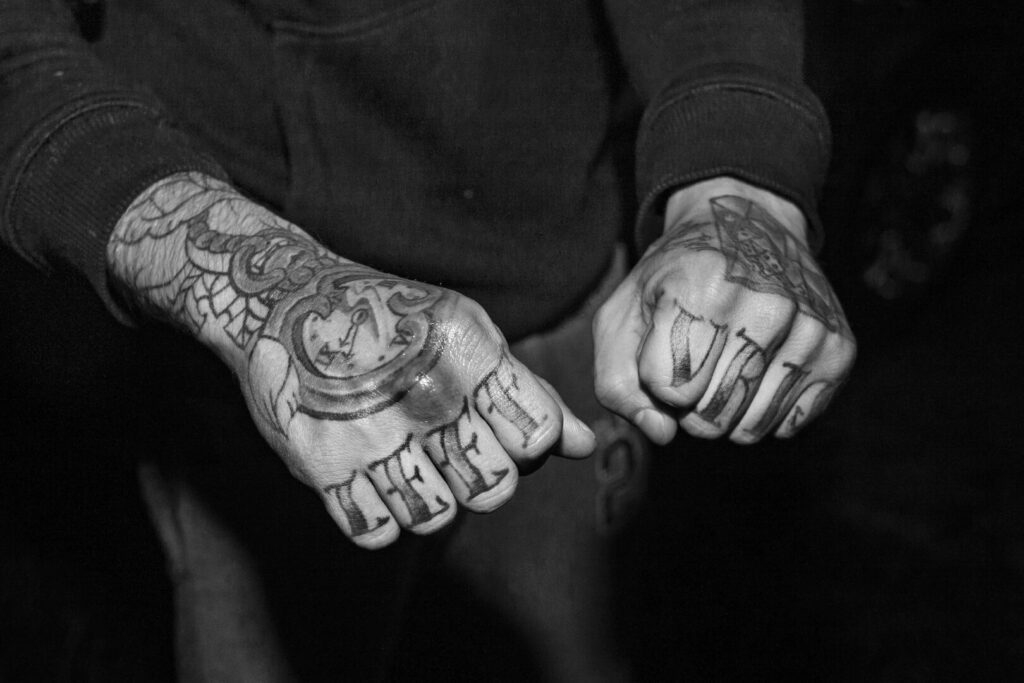

Beides. Die Energie im Wald verlangte nach einer direkten Herangehensweise. Mein Stil hat sich aus der Intensität heraus ganz natürlich entwickelt, aber ich wollte auch den dokumentarischen Prinzipien treu bleiben – festhalten ohne Beschönigung, die Realität so zeigen, wie ich sie erlebt habe. Ich habe in Schwarz-Weiß gearbeitet, weil ich nachts oft mit Blitz fotografierte. Die Teilnehmer trugen Warnwesten, und Blut war deutlich sichtbar. Ich wollte den Fokus auf das Wesentliche lenken, nicht auf Ablenkungen. Für mich zählt nicht ein einzelnes Ereignis – sondern die Summe dieser Momente über die Zeit.

Bist du das Projekt eher wie eine klassische Reportage angegangen oder hast du dich von der Intensität der Szenen mitreißen lassen?

Ganz klar eine Mischung. Ich habe Bildaufbau, Sequenzen und Komposition respektiert wie in der klassischen Reportage, aber ich musste mich auch instinktiv im Hitze des Gefechts bewegen. Da gibt es keinen Raum für Zögern. Ich tauche voll ein – ich bin ein dokumentarischer Fotograf mit hoher Einbindung. Fotografie ist meine Leidenschaft, meine Lebensader, und ich passe mich wie ein Chamäleon an verschiedene Welten an. Ich wähle Langzeitprojekte, die mir persönlich nahegehen – das hält mich fasziniert und tief involviert.

Welcher Kampf ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben – und warum?

Der erste im Wald. Intensiv, chaotisch, und doch gefolgt von Händedrücken und gegenseitigem Respekt. Der Kontrast zwischen Gewalt und unmittelbarer Versöhnung brachte das Wesen dieser Rituale auf den Punkt: sich selbst testen, Mut beweisen und Bindungen formen. Die Körperlichkeit ist beeindruckend – Schreie, Rufe, Energie, Spannung, und eine Gruppe Männer, die mit allem, was sie haben, aufeinanderprallen.

Bei Projekten wie Bosfights – wo endet Dokumentation und wo beginnt Teilnahme?

Es gibt immer eine klare Grenze. Ich gewinne Vertrauen, empathisiere, aber kämpfe nie. Ich interagiere nur so weit, dass ich akzeptiert werde – nie so weit, dass ich das Geschehen verändere. Transparenz ist entscheidend – zu wissen, wer man ist und welche Verantwortung man trägt, auch wenn die Spannungen hoch sind. Ich frage mich ständig: Wie weit gehe ich? Wo halte ich an? Ich versuche zu vermitteln, was sie fühlen – ohne selbst teilzunehmen.

Kritiker argumentieren, dass solche Bilder Gewalt glorifizieren könnten. Was entgegnest du?

Die Bilder zeigen Realität. Sie sind keine Verherrlichung. Es ist ein Versuch, eine Subkultur zu verstehen und die menschliche Komplexität hinter diesen Ritualen sichtbar zu machen. Das Projekt lädt zur Reflexion ein, nicht zur Nachahmung. Mich ziehen schwer zugängliche Welten an, in denen Tabus existieren – ich will die Wahrheit zeigen, nicht Sensationslust bedienen.

Wie haben die Protagonisten auf dein Buch reagiert?

Sie haben es geschätzt. Das Vertrauen bedeutete, dass sie meine Rolle verstanden haben. Sie ließen sich abbilden, weil ich ihre Geschichte ehrlich erzählt habe. Diese Bilder sind zugleich eine Art Zeitkapsel; Kämpfe sind flüchtig, chaotisch, voller Adrenalin – aber Fotografie konserviert Momente, macht sie für Reflexion und Analyse verfügbar. Viele sind stolz auf das, was sie tun.

Und wie reagierte die Kunstwelt?

Sehr positiv. Institutionen haben die Tiefe, das ethische Engagement und den anthropologischen Wert der Arbeit erkannt. Bosfights / Live Free ist sowohl Dokumentation als auch Kunst – eine Brücke zwischen Welten, die sonst getrennt bleiben. Das Projekt wurde weltweit gezeigt, hat zahlreiche Preise gewonnen, wurde breit publiziert und in Museen ausgestellt. Es war auch in TV und Radio präsent und ist nun Teil einer globalen Dokumentation, in der ich eine der Hauptfiguren bin. Ich begrüße die fortlaufenden Fragen nach der Position des Fotografen – wie weit man in der Dokumentarfotografie gehen darf und wie man Realität ethisch festhält.

2018 wurdest du verhaftet und deine Festplatten beschlagnahmt. Was ging dir damals durch den Kopf?

Schock, Ungläubigkeit – aber auch Strategie. Ich wusste, dass meine Arbeit legitim war, musste aber mit den rechtlichen und ethischen Komplexitäten umgehen. Mein Fokus lag darauf, meine Bilder zurückzubekommen und die Integrität des Projekts zu bewahren. Ich wusste nicht, ob ich das Material jemals zurückerhalten würde, aber ich habe nie aufgehört, dafür zu kämpfen. Über die Jahre habe ich einige wiederaufgefundene Bilder veröffentlicht – und schließlich, 2024, bekam ich alle Festplatten in voller Qualität zurück.

Haben Gefängnis und Ermittlungen deine Herangehensweise an Fotografie verändert?

Ja. Es hat die Bedeutung von Ethik, Verantwortung und dem vorsichtigen Umgang mit Vertrauen noch einmal verdeutlicht. Ich bin noch entschlossener geworden, ehrlich zu dokumentieren, während ich zugleich meine Protagonisten und mich selbst schütze. In gewisser Weise bin ich diesen rechtlichen Herausforderungen sogar dankbar – sie haben mich härter arbeiten lassen, das Projekt tiefer, vielschichtiger und letztlich stärker gemacht.

Was treibt diese Männer dazu, gegeneinander zu kämpfen? Was glaubst du?

Es gibt nicht den einen Grund, sondern mehrere wiederkehrende Themen:

- Adrenalin und die Herausforderung, einem Gegner in einer rohen, unkontrollierten Umgebung gegenüberzutreten.

- Kameradschaft, Loyalität und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer kämpfenden Elite wie der ACC (Anm. Sapeur: Hiermit ist die Antwerp Casual Crew gemeint).

- Persönlicher Stolz und Identität innerhalb der Gruppe.

- Ein ritualisierter Auslass für Aggression – gerade in friedlichen Zeiten, in denen andere Konflikte fehlen.

- Das Austesten physischer und mentaler Grenzen.

Im Kern geht es um Freiheit, Ritual und die Rückverbindung zu archaischen Instinkten. Diese Kämpfe sind moderne Duelle, keine sinnlose Gewalt.

Was hoffst du, dass Leser*innen aus Bosfights / Live Free mitnehmen?

Faszination, Nachdenken und Fragen. Ich möchte, dass die Menschen über sensationsgierige Mediendarstellungen hinausblicken, menschliche Komplexität verstehen und über die Rolle von Empathie, Ethik und Beobachtung in der Dokumentarfotografie nachdenken. Die Serie bietet ein Fenster in eine verborgene Welt – und erinnert daran, dass Menschen schon immer gekämpft haben: für Überleben, Ehre und Freiheit.

Verfolgst du die Szene noch – oder Dinge wie K.O.T.S. oder Oktagon MMA?

Mein neues Projekt handelt von genau diesen Kämpfen …

Planst du derzeit weitere Ausstellungen oder Projekte?

Ja. Über Bosfights hinaus entwickle ich Langzeitprojekte: etwa die Beobachtung eines potenziell aktiven Vulkans und eine neue Dokumentation, die Kämpfen in verschiedenen Kontexten nachgeht. Die laufende Bosfights-Dokumentation, die mir und meiner Arbeit folgt, wird gerade für den weltweiten Vertrieb vorbereitet – darunter Netflix, Fernsehsender und Festivals.

Außerdem arbeite ich an einer Serie über meine familiären Wurzeln: der Geschichte meiner Großmutter, die während des Zweiten Weltkriegs aus Polen und Deutschland fliehen musste.

Letzte Worte?

Fotografie bedeutet Neugier, Mut und Empathie. Mit Bosfights habe ich eine verborgene Welt erforscht und sie ohne Urteil geteilt. Ich hoffe, dass das Projekt Wahrnehmungen herausfordert, Gespräche anstößt und daran erinnert, dass hinter jedem Bild eine Geschichte, ein Mensch und eine menschliche Wahrheit steht. Es ist zugleich auch ein wichtiges historisches Dokument.

— The Q&A in English starts here —

A patch of Belgian forest. Mist hangs between the trees. Then a crack, a shout, bodies colliding. In the middle of this chaos stands a man with a camera: Sebastian Steveniers. Former professional basketball player, award-winning photographer – and one of the very few who gained access to the hidden world of secret forest fights among football hooligans.

For two years, he followed a group of men into the woods, where raw violence meets loyalty, ritual, and a strange sense of normality. In 2018 he was arrested, his hard drives confiscated – the end of the project seemed sealed. But six years later, he got his material back and published “Bosfights / Live Free”.

His images show more than punches and blood: they tell of brotherhood, archaic rituals, and the human urge to continually put oneself to the test. In conversation, Steveniers speaks about his path into photography, his access to a tightly closed scene – and about the fine line between documentation and participation, art and glorification, freedom and responsibility.

Hello Sebastian, great to have this conversation with you. How are you doing right now, and what has been on your mind over the past few weeks?

Thanks! I’m doing well, though it’s been intense. I’ve been deeply focused on my self-published book Bosfights / Live Free and the documentary being made about the project, in which I’m one of the main characters. This documentary is being prepared for global audiences—there are ongoing discussions with Netflix, multiple TV channels, and festival screenings. Over the last two years, the crew has been following me, filming my work, my process, and the story behind the project. Alongside that, I continue my daily work for De Standaard, producing portraits and reportage, and I’m developing several long-term projects that are still unfolding. Photography isn’t just work—it’s a continuous exploration, and right now I’m fully in that space.

If I’m not mistaken, you used to be a professional basketball player before deliberately choosing the path of photography. What was your very first contact with a camera – and when did you realize: this is my way?

Yes, I grew up in a family with a public profile—my father was the Belgian basketball legend and a big personality—so life was always a bit in the spotlight. I played basketball myself, but the pressure and being “the son of” pushed me to choose a different path. I’ve always been curious about people and why they do what they do, which drew me toward anthropology. Photography became my tool to explore human behavior and hidden worlds. I studied drama at RITS in Brussels and later photography at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent (KASK). My first serious contact with a camera wasn’t just technical—it was a passport to worlds I couldn’t otherwise access.

During my first year at the academy, I made a three-month documentary in a retirement home. Both of my grandparents were there, and I had never visited them. I wanted to explore waiting, impermanence, and mortality. It was a philosophical inquiry using photography to answer big life questions. That project became a pivotal anchor in my career—it made me realize the camera could allow me into worlds previously unknown to me.

How did you gain access to the free-fight scene of football crews?

Trust was everything. I started by attending matches, talking to people, sharing beers, and slowly earning acceptance. Once I befriended key figures, they invited me to forest fights. The first time I was allowed in, it was surreal—dark woods, silence, sudden chaos, then calm afterward. The fights are brief, intense, and ritualistic. Participants show respect for each other afterward; it’s more about skill, pride, and community than pure hatred.

I’ve always loved boxing (my grandfather was a belgian boxing champion) and was a lifelong fan of Royal Antwerp FC. I knew some local hooligans by sight and heard about secret forest fights. One day, I realized: I want to photograph this world, understand it, and show it to others—not to glorify it, but to explore it. This decision set me on a path where trust-building became as important as photography itself. These were hermetically sealed subcultures, and it took months of contact, friendship, and demonstrating that I wasn’t there for fame or profit to gain access.

Trust plays a huge role in such closed groups. How did you earn it – and where did people clearly set boundaries for you?

I never claimed to be one of them; I was honest about my intentions. Boundaries were clear early: no interference, no escalation, and respect for the group’s rituals. My camera did the talking. They allowed me to photograph their vulnerability, scars, and camaraderie despite legal risks.

To make a good documentary, you must become part of the world without judgment. I need authenticity, honesty, and the ability to show the raw truth—even when it’s uncomfortable. I try to feel what they feel, but without participating. That balance is always delicate, and my lens becomes the bridge between observation and storytelling.

Your images are raw, direct, uncompromising. Was that a conscious aesthetic decision – or did it emerge naturally from the energy of the situations?

Both. The energy in the woods demanded a direct approach. My style naturally emerged from the intensity, but I also wanted to stay true to documentary principles—capturing without embellishment, showing reality as I witnessed it. I worked in black and white because I often used flash at night. The participants wore fluorescent vests, and blood was prominent. I wanted the attention on the essence, not distractions. For me, it’s not one event that matters—it’s the accumulation of these moments over time.

Did you approach the project more like classical reportage or let yourself be carried by the intensity of the scene?

Definitely a mix. I respected framing, sequences, and composition like classical reportage, but I also had to move instinctively in the heat of the fight. There’s no room for hesitation. I immerse myself fully—I’m a documentary photographer with high engagement. Photography is my passion, my lifeline, and I adapt like a chameleon to different worlds. I choose long-term projects that are close to me personally, which keeps me fascinated and deeply involved.

Which fight has stayed with you the most – and why?

The first one in the woods. Intense, chaotic, yet followed by handshakes and mutual respect. The contrast between violence and immediate reconciliation captured the essence of these rituals: testing oneself, proving courage, and forming bonds. The physicality is striking—shouts, screams, energy, tension, and a group of men colliding with everything they have.

With projects like Bosfights, where does documentation end and participation begin?

Always a strict line. I earn trust, empathize, but never fight. I interact just enough to be accepted, never enough to alter the event. Transparency is key—knowing who you are and your responsibility, even when tensions are high. I constantly ask myself: How far do I go? Where do I stop? I try to convey what they feel without taking part myself.

Critics argue that such images risk glorifying violence. What do you say?

The images show reality. They are not endorsements. They are an attempt to understand a subculture and present the human complexity behind these rituals. The project encourages reflection, not imitation. I’m drawn to hard-to-access worlds where taboos exist—it’s the truth I aim to show, not sensationalism.

How did the protagonists react to your book?

They appreciated it. Trust meant they understood my role. They allowed themselves to be seen because I told their story honestly. These images also act as a time capsule; fights are fleeting, chaotic, and adrenaline-fueled, but photography preserves moments for reflection and analysis. Many are proud of what they do.

And how did the art world respond?

Very positively. Institutions recognized the depth, ethical engagement, and anthropological value of the work. Bosfights / Live Free is both documentary and artistic, bridging worlds that usually remain separate. The project has been shown worldwide, won numerous awards, received extensive publications, and been exhibited in museums. It has also been featured on TV and radio, and now it is part of an upcoming global documentary in which I am one of the main characters. I welcome ongoing questions about the photographer’s position—how far one should go in documentary work and how to ethically capture reality.

In 2018 you were arrested and your hard drives confiscated. What went through your mind?

Shock, disbelief, but also strategy. I knew my work was legitimate, but I had to navigate legal and ethical complexities. I focused on how to recover my images and preserve the integrity of the project. I didn’t know if I would ever get the material back, but I never stopped pursuing it. Over the years, I continued publishing some recovered images, and finally in 2024, I got all my hard drives returned in full quality.

Did prison and the investigations change your approach to photography?

A: Yes. It reinforced the importance of ethics, responsibility, and careful navigation of trust. I became even more committed to documenting honestly while protecting my subjects and myself. In a way, I owe the legal challenges gratitude—they pushed me to work harder and made the project deeper, more layered, and ultimately stronger.

What drives these men to fight each other? What do you think?

There’s no single reason, but several recurring themes:

• The adrenaline and challenge of facing an opponent in a raw, uncontrolled environment.

• Camaraderie, loyalty, and a sense of belonging to a fighting elite like the ACC.

• Personal pride and identity within the group.

• A ritualized outlet for aggression, especially in peaceful times where other conflicts are absent.

• Testing physical and mental limits.

In essence, it’s about freedom, ritual, and reconnecting with primal instincts. These fights are modern-day duels, not mindless violence.

What do you hope readers will take away from Bosfights / Live Free?

Fascination, reflection, and questions. I want people to see beyond sensationalist media depictions, to understand human complexity, and consider the role of empathy, ethics, and observation in documentary work. The series offers a window into a hidden world while highlighting that humans have always fought—for survival, honor, and freedom.

Do you still keep up with the scene or stuff like K.O.T.S. or Oktagon MMA?

My new project is about those fights…

Are you currently planning further exhibitions or projects?

Yes. Beyond Bosfights, I’m developing long-term projects: monitoring a potentially active volcano, and a new documentary investigating fighting in different contexts. The ongoing Bosfights documentary, which follows me and my work, is being prepared for global distribution, including Netflix, TV channels, and festival screenings.

I’m also working on a series about my roots, reconstructing my grandmother’s story fleeing Poland and Germany during World War II.

Final words?

Photography is about curiosity, courage, and empathy. With Bosfights, I explored a hidden world and shared it without judgment. My hope is that it challenges perceptions, sparks conversations, and reminds people that behind every image is a story, a person, and a human truth. It is also an important historical document.