Ska ist kein Genre, das sich brav in eine Schublade legen lässt. Ska ist Bewegung. Ein musikalischer Reflex auf gesellschaftliche Umbrüche, Migration, Hitze, Hoffnung – und auf das Bedürfnis, den Takt bewusst gegen den Strich zu bürsten. Der Offbeat, dieses scheinbar kleine rhythmische Stolpern, ist sein Herzschlag. Wer ihm folgt, landet unweigerlich in den Straßen Kingstons der frühen 1960er-Jahre.

Kingston, 1962. Jamaika steht kurz vor der Unabhängigkeit, die Soundanlagen werden größer, die Nächte länger. Amerikanischer Rhythm & Blues weht über den Ozean, wird aufgesogen und neu zusammengesetzt. Mento, Calypso und Jazz mischen sich mit Bläsern, die mehr Sonne als Swing kennen. Heraus kommt Ska: schnell, tanzbar, vorwärtsdrängend. Musik als kollektiver Aufbruch.

In den Studios rund um Brentford Road entsteht ein Sound, der zugleich roh und präzise ist. Die Gitarren schlagen auf den Zählzeiten zwei und vier an, der Bass läuft melodisch, das Schlagzeug schiebt, die Bläser setzen Akzente wie Ausrufezeichen. Ska ist urban, optimistisch, ein bisschen frech – und vor allem: gemacht für die Tanzfläche.

Doch Ska ist mehr als Party. Mit ihm wächst eine Subkultur heran: die Rude Boys. Junge Männer, oft arbeitslos, immer stilbewusst. Schmale Anzüge, Pork-Pie-Hüte, Sonnenbrillen – Coolness als Schutzschild. Die Musik wird härter, die Texte ambivalenter. Ska erzählt jetzt auch von Frust, Gewalt und der Suche nach Anerkennung. Der Tanz wird kantiger, die Energie bleibt.

Gleichzeitig beginnt der Rhythmus sich zu verlangsamen. Aus Ska wird Rocksteady, später Reggae. Der Offbeat bleibt, aber er atmet tiefer. Ska verschwindet nicht – er macht Platz, zieht sich zurück, wartet.

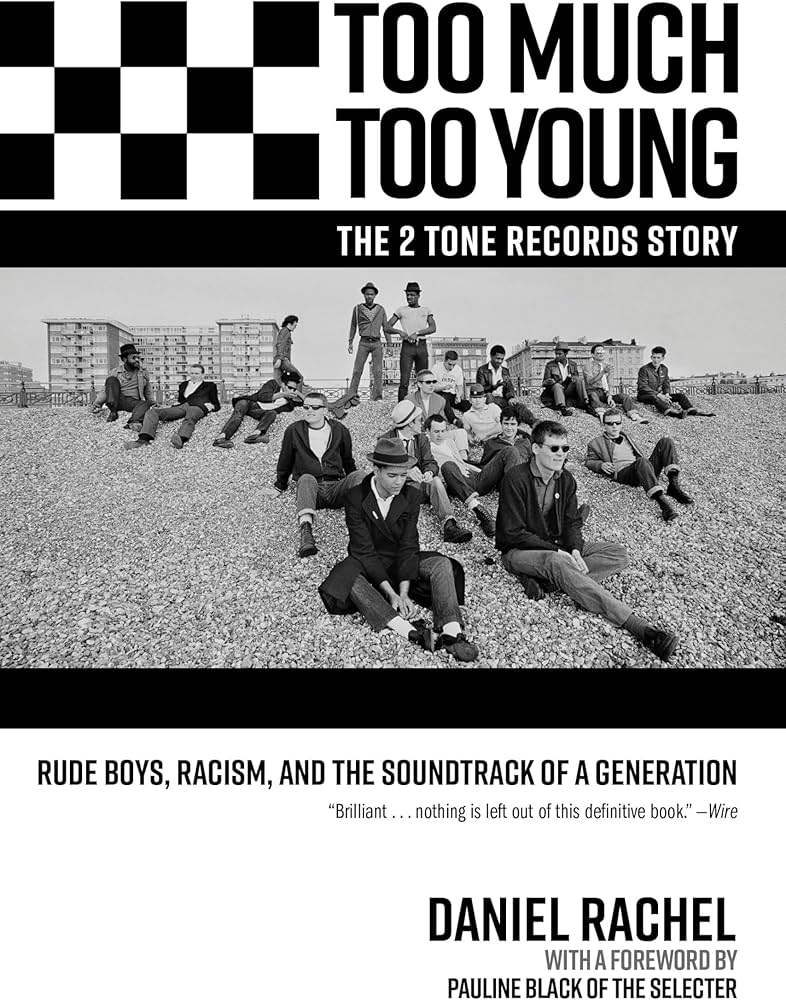

Der Weg ins Vereinigte Königreich. Ende der 1970er erlebt Ska seine erste große Wiedergeburt – tausende Kilometer entfernt. In Großbritannien, getragen von der karibischen Diaspora und einer weißen Arbeiterjugend, die genug von Stillstand hat. Punk explodiert, Ska liefert die Blaupause: direkt, tanzbar, politisch.

Die sogenannte 2-Tone-Bewegung verbindet jamaikanische Rhythmen mit Punk-Attitüde. Schwarz-weiße Symbolik steht für Integration, die Texte für klare Haltung gegen Rassismus und Klassismus. Ska wird wieder schnell, wieder dringlich – und plötzlich relevant für eine neue Generation.

Wenn man verstehen will, warum 2-Tone mehr war als nur ein Ska-Revival, muss man nach Coventry schauen. Keine glamouröse Musikmetropole, sondern eine vom Strukturwandel gezeichnete Industriestadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut, Ende der 1970er erneut im Umbruch: Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, zunehmende rassistische Spannungen. Genau hier entsteht ein Sound, der nicht eskapistisch sein will, sondern verbindend – und laut genug, um gehört zu werden.

Der Kern des Ganzen formiert sich um 2 Tone Records, gegründet 1979 von Jerry Dammers (The Specials). Das Label ist Manifest und Plattform zugleich. Das ikonische schwarz-weiße Design – inspiriert von jamaikanischen Ska-Singles und Mod-Ästhetik – wird zum visuellen Code einer Idee: multikulturell, klassenübergreifend, kompromisslos gegen Rassismus.

Das Logodesign entstand aus einer kreativen Zusammenarbeit zwischen Dammers und Horace Panter, dem Bassisten von The Specials, zusammen mit dem Art Director David Storey und seinem Grafiker-/Illustratoren-Kollegen John „Teflon“ Sims. Im Zentrum des Logos steht die einfache Zeichnung einer männlichen Figur mit den Händen in den Hosentaschen, die einen schicken schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte, einen weißen Pork-Pie-Hut, eine schwarze Sonnenbrille, weiße Socken und schwarze Halbschuhe trägt. Das ursprüngliche Konzept für diese auf den ersten Blick immer wiedererkennbare Figur stammt von dem imagebewussten Dammers selbst. Als Anregung diente ihm ein Archivfoto von Pete Tosh, einem ehemaligen Mitglied von Bob Marleys Begleitband, dessen angriffslustigen Style und Lebenseinstellung Dammers sehr bewunderte. Er ließ sich außerdem von einem alten schwarz-weißen Pop-Art-Bild inspirieren, woraus das schwarze Karomuster entstand.

Musikalisch bedeutet 2-Tone: Rückgriff auf jamaikanischen Ska und Rocksteady, beschleunigt durch Punk-Energie, geschärft durch britische Sozialrealität. Die Songs sind kurz, direkt, tanzbar – aber selten harmlos.

Im Zentrum stehen The Specials. Ihre frühen Singles und das selbstbetitelte Debütalbum klingen wie Straßenschlachten mit Bläsern. „Concrete Jungle“, „Ghost Town“ – Ska als Chronik urbaner Krise. Gerade „Ghost Town“ wird 1981 zur düsteren Hymne einer Nation im Ausnahmezustand: Clubs schließen, Jobs verschwinden, der Optimismus der 60er ist endgültig Geschichte.

Parallel dazu entstehen weitere prägende Stimmen des 2-Tone-Kosmos wie The Selecter, ebenfalls aus Coventry, mit Pauline Black als Frontfrau – politisch klar, musikalisch präzise, visuell ikonisch.

Madness aus London, verspielter, poppiger, aber nicht weniger relevant. Ihre Songs erzählen vom britischen Alltag, vom Wahnsinn der Normalität – Ska als Sozialstudie mit Humor. Und last but not least The Beat (in den USA als The English Beat bekannt), die Reggae, Pop und New Wave integrieren und den Sound international anschlussfähig machen.

Wichtig ist: 2-Tone war kein nostalgischer Blick zurück nach Jamaika. Es war eine Übersetzung. Ska wurde hier zum britischen Kommentar auf Thatcherismus, Polizeigewalt, Jugendkultur und Identität. Die Clubs waren Orte der Durchmischung, die Konzerte oft chaotisch, manchmal gewalttätig – aber immer politisch aufgeladen.

Die Kleidung der jungen männlichen und weiblichen Ska-Fans war ultra-schick und zeitlos cool. Dazu gehörten vor allem Pork-Pie-Hüte, schmal geschnittene Anzüge, Slipper, Doc Martens, Harrington-Jacken, Fred Perry-Polohemden, Hosenträger, weiße Socken, Button-Down-Hemden und dünne Krawatten.

In den 1990ern rollt die nächste, die dritte Welle an – vor allem in den USA. Ska-Punk, größer, lauter, manchmal auch alberner. Bläser treffen auf Powerchords, Ironie auf Ernst. Puristen rümpfen die Nase, doch Ska lebt von genau dieser Wandlungsfähigkeit. Parallel entstehen weltweit Szenen: in Japan, Lateinamerika, Deutschland. Ska wird global, ohne seine Wurzeln zu verlieren.

Heute existiert das Genre in vielen Formen nebeneinander: traditionell, politisch, experimentell. Kleine Clubs, DIY-Festivals, Vinyl-Reissues und junge Bands, die den Offbeat neu interpretieren. Ska ist kein Retro-Gag – er ist zyklisch, resilient, unbequem.

Ska ist Musik mit Haltung, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Ein kollektiver Groove, der sagt: Komm mit, aber bleib nicht stehen. Und genau deshalb klingt er auch nach über sechzig Jahren immer noch erstaunlich frisch.

Natürlich kratzt diese Einführung nur an der Oberfläche. Ska erschließt sich ohnehin am besten hörend – also Playlist an, Lautsprecher aufdrehen und entdecken, wie viel Gegenwart in dieser vermeintlich historischen Musik steckt.

Die Geschichte des Ska