Es gibt kulturelle Momente, die sich nicht planen lassen – sie passieren einfach. Sie brechen über ein Land hinein wie ein Sommergewitter, überrollen Politik, Moral und Alltag und hinterlassen ein Gefühl, das Jahrzehnte später noch nachhallt. Acid House war genau so ein Moment: ein kollektiver Kurzschluss, der Großbritannien für zwei kurze Sommer elektrisierte, vereinte und verwirrte.

Und bevor jemand falsche Schlüsse zieht: Das hier ist keine Glorifizierung einer Droge. Es ist die Geschichte einer Zeit, einer Musik, einer Jugendbewegung, die mehr veränderte, als man ihr damals zutraute. Ein Blick zurück auf ein Kapitel, in dem ein Smiley, ein Drumcomputer und ein paar mutige Ideen ein Land dazu brachten, für einen Augenblick anders zu sein. Heute, in einer Ära, die sich wieder erstaunlich verhärtet anfühlt, lohnt es sich umso mehr, dorthin zurückzuschauen. Nicht um zu verklären – sondern um zu verstehen.

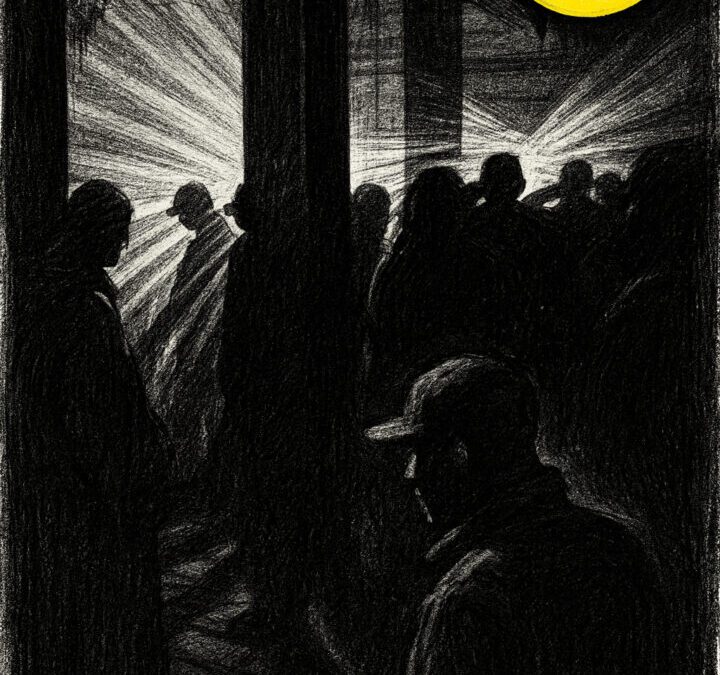

Im Sommer 1988 verwandelte sich Großbritannien in ein flackerndes, schwitzendes Biotop aus Basslinien, Strobolichtern und endlosen Nächten. Acid House – ein importierter Bastard aus Chicago, Detroit, Ibiza und einer Prise deutscher Maschinenromantik – schlug ein wie eine zweite industrielle Revolution. Nur dass es diesmal nicht nach Ruß roch, sondern nach Patchouli und „E“-Atem.

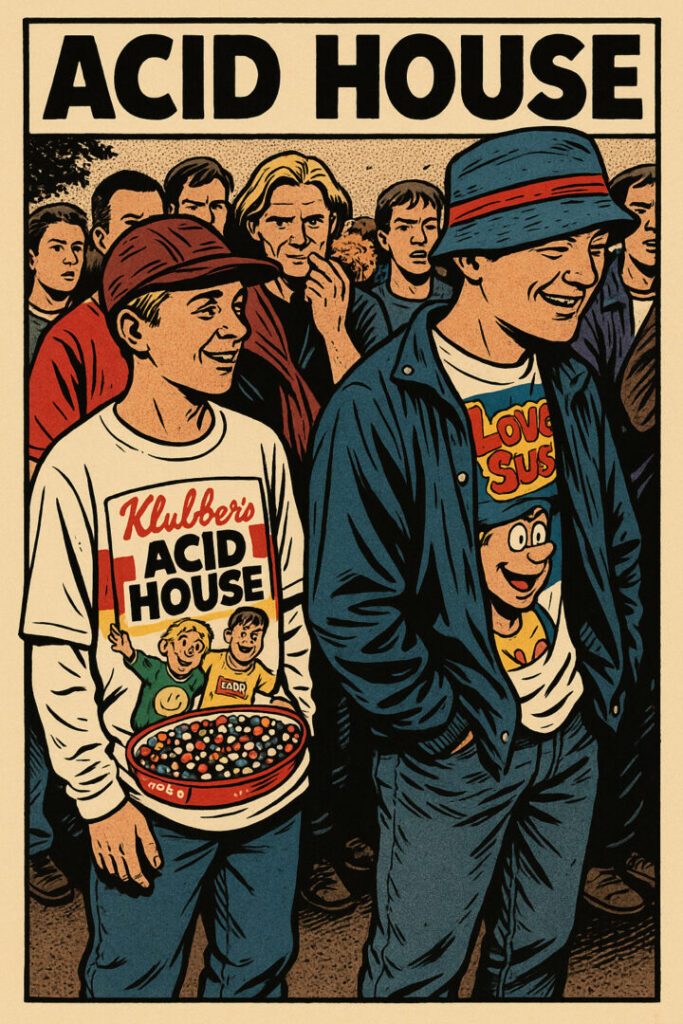

Die Second Summer of Love (’88–’89) war keine Szene. Sie war ein Gegenentwurf. Ein Paralleluniversum, in dem Banker neben Bricklayers tanzten, Ärztinnen neben Scallies, und – vielleicht am erstaunlichsten – Fußballhooligans neben ihren ärgsten Rivalen.

Wer heute nostalgisch von „Clubkultur früher“ schwärmt, verklärt meistens Müll. Vor Acid House waren britische Clubs Orte, an denen man sich betrank, prügelte oder beides. Musik war Nebensache, Haltung war Aggression, und mindestens einmal pro Nacht landete jemand mit dem Gesicht zuerst irgendwo, wo man nicht landen möchte.

Dann kam Acid House.

Und mit Acid House kam Ecstasy.

Und plötzlich wurde getanzt. Wirklich getanzt. Die Musik rückte ins Zentrum, begleitet von einer Droge, die nicht nach Eskalation, sondern nach Umarmungen verlangte. Die Szene war egalitärer als jede britische Jugendbewegung davor: Schwarz, weiß, queer, straight, Nord und Süd, Hooligans und Yuppies – alle schwitzten im gleichen Warehouse, alle vor einem DJ-Pult, das meistens aussah, als hätte es jemand aus Paletten zusammengetackert.

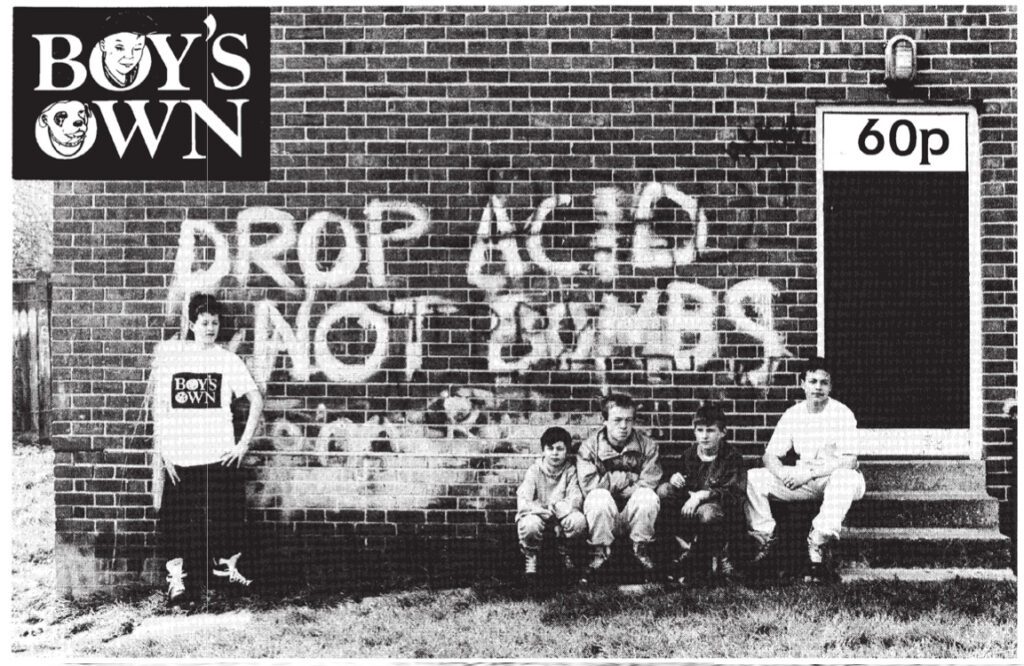

Der Smiley, ursprünglich ein harmloses Marketing-Relikt aus den 70ern, wurde zur Ikone einer völlig neuen Kultur. Als die Polizei begann, ihn auf Flyern als Warnsymbol für illegale Partys zu markieren, wurde er endgültig zum Wappen einer Revolution.

Wenn Acid House eine Religion war, dann war Manchester der Vatikan. Factory Records begriff früh, dass hier mehr passierte als nur ein neuer Sound. Die Haçienda, mit ihrem ikonischen schwarz-gelben Industriedesign, wurde zur Kathedrale des Rave. New Order finanzierten sie, Happy Mondays hausten darin, 808 State formten dort den Sound, der die Stadt auf die Weltkarte schob.

Parallel dazu ließen Blackburns Feldraves die Grafschaft vibrieren, Londons Shoom und The Astoria setzten Maßstäbe, und Liverpools Cream wurde zum Pilgerort elektronischer Jugend. Was entstand, war kein Trend – es war ein neues Vereinigtes Königreich. Ein UK, das Margaret Thatcher definitiv nicht bestellt hatte.

Hooligans on E

Und damit zur britischsten Fußnote dieser ganzen Geschichte. Mitte der 80er befand sich der britische Fußballhooliganismus auf seinem zerstörerischen Höhepunkt. Wochenenden rochen nach Lagerbier, Adrenalin und Schweißangst. Millwall, Leeds, Birmingham, West Ham – Chaos war Standard. Die Tragödien von Heysel (1985) und Bradford markierten den absoluten Tiefpunkt. Dann kam Acid House – und entführte dem Hooliganismus die Zielgruppe.

Polizeiberichte aus dieser Zeit sind eindeutig: Für ein paar Jahre brach die Gewalt ein, weil dieselben Jungs, die sonst mit feinem Zwirn an Bahnsteigen oder in den Pubs warteten, plötzlich mit erweiterten Pupillen auf einem Feld nahe Blackburn tanzten – zu Musik, die ihr Leben eigentlich nicht vorsah.

Rivalisierende Fans, die sich zuvor in Unterführungen die Köpfe einschlugen, standen nun Schulter an Schulter. Begrüßt wurde nicht mit Fäusten, sondern mit offenen Armen. Die Energie, die früher in der Kurve verpuffte, entlud sich jetzt im Morgengrauen, irgendwo zwischen einer heulenden Nebelmaschine und einem Generator, der jeden Moment abzusaufen drohte.

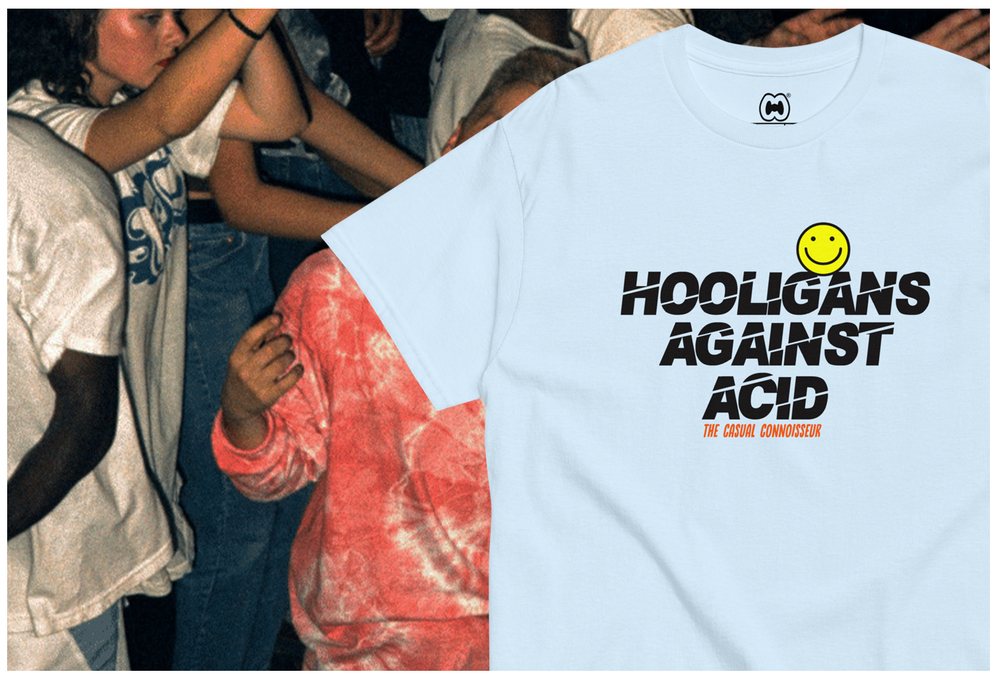

Natürlich blieb ein harter Kern – die England-Auswärtsfahrer, die eher sterben würden als auf Lagerbier für eine Tablette zu verzichten. Aber für viele wurde das Rave-Leben zu einer friedlicheren Alternative. So friedlich, dass Chelsea-Lads angeblich T-Shirts drucken ließen: „Hooligans Against Acid“. Halb Witz, halb Hilfeschrei.

Mit der Popularität kam die Gegenreaktion. Die Polizei jagte Raves wie im Mittelalter Hexen. Der Criminal Justice and Public Order Act (1994) kriminalisierte „Musik, die durch eine Abfolge von sich wiederholenden Beats gekennzeichnet ist“ – also effektiv alles seit Kraftwerk. Der Smiley tauchte in internen Polizeidokumenten als Symbol „krimineller Zusammenkünfte“ auf. Generatoren verschwanden, DJ-Pulte wurden zerlegt, Partys gestürmt. Doch je härter der Staat reagierte, desto tiefer grub sich die Kultur in die britische Seele.

Aber Acid House war nie „Musik + Drogen = Party“. Es war eine soziale Korrektur. Ein unorganisierter Widerstand gegen Rassismus, Klassenschranken und die bleierne Lustfeindlichkeit der späten Thatcher-Ära. Es brachte Fremde zusammen, löste alte Feindschaften auf, formte Subkulturen neu – und veränderte die britische Clubkultur für immer.

Und weil sich manche Geschichten am besten über Musik erzählen, schaut am besten mal in Spotify, etc. nach der perfekten Playlistt mit Klassikern, B-Seiten, verschollene Banger und ein paar Tracks, die das „ The Summer of 88–89“-Gefühl wieder hervorkramen.